Nebennierenunterfunktion

Morbus Addison

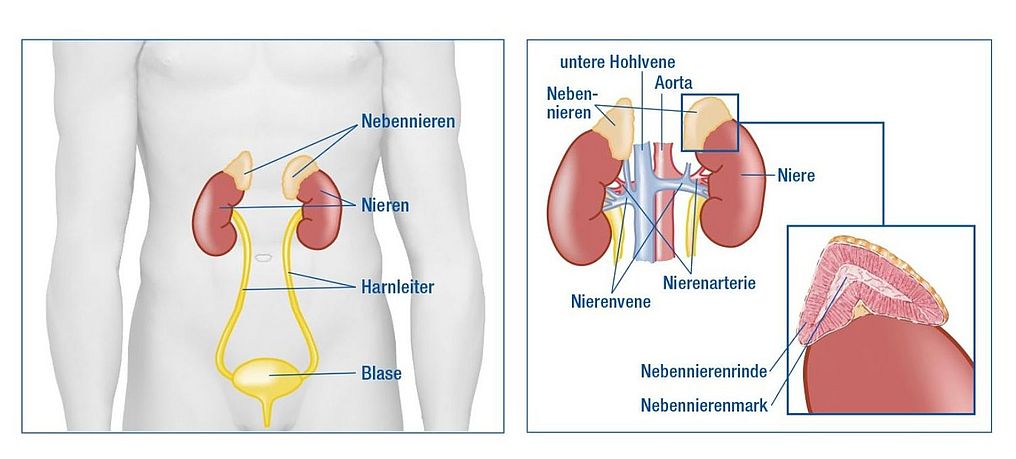

Der Morbus Addison ist eine Erkrankung der Nebennierenrinde (NNR). Die Nebenniere ist ein zipflig der Niere aufsitzendes Organ, in dem Hormone (Botenstoffe) produziert werden, die lebenswichtige Funktionen wie den Energiehaushalt, den Blutsalzhaushalt und damit auch den Blutdruck, aber auch z. B. den Fettstoffwechsel entscheidend beeinflussen.

Ursache

Beim Morbus Addison (so benannt nach dem Erstbeschreiber der Erkrankung, dem Londoner Arzt Thomas Addison; 17931-860) kommt es durch eine Zerstörung der Nebenniere zu einem Hormonmangel, sodass man auch den Begriff der Nebennierenrindeninsuffizienz (Insuffizienz = Unterfunktion) verwendet.

In unserer Zeit und unseren Breitengraden ist die häufigste Ursache einer NNR-Insuffizienz ein Autoimmunprozess, das heißt ein Vorgang, bei dem das Abwehrsystem des Körpers aus ungeklärten Gründen gegen das Nebennierengewebe reagiert (70 %). Wesentlich seltenere Ursachen für eine Schädigung der NNR sind Tumoren (10 %) oder Infektionen (10 %). Zu Lebzeiten von Dr. Addison war die Tuberkulose Hauptursache der Erkrankung. In der Dritten Welt sind Tuberkulose und HIV-Infektionen die häufigsten Gründe.

Symptome

Damit die Symptome eines Morbus Addison auftreten, müssen mindestens 90 % der NNR zerstört sein. Die Symptome selbst ergeben sich im Wesentlichen aus dem Mangel an Cortisol und Aldosteron, sind aber nicht sehr spezifisch.

- Schwäche 100 %

- Gewichtsverlust 100 %

- Appetitlosigkeit 100 %

- Braunfärbung der Haut 90 %

- niedriger Blutdruck 90 %

- Übelkeit, Erbrechen 80 %

Bei einer sich langsam entwickelnden NNR-Insuffizienz kommt es zu Appetitmangel, teilweise auch Bauchschmerzen und Übelkeit, eventuell mit Erbrechen. Dies führt zum Gewichtsverlust. Die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt; oft treten Muskelschwäche und -schmerzen auf.

Auch die Fähigkeit des Körpers, Infektionen abzuwehren, nimmt ab (die Dauer von Infektionen nimmt häufig zu). Der Blutdruck ist niedrig, was Schwindel und Schwäche bewirken kann, und durch den Natriummangel besteht oft „Salzhunger”.

Diagnose

Es wurde bereits erwähnt, dass sich die Symptomatik langsam entwickeln kann. Auch sind die Symptome uncharakteristisch. Besteht erst einmal der klinische Verdacht, so lässt sich die Diagnose schnell sichern. Hinweisend ist der Natriummangel im Blut, auch besteht oft eine Erhöhung des Kaliums. Das morgendliche Cortisol im Blut ist erniedrigt, ACTH mehr oder minder stark erhöht. Gelegentlich ist zur Sicherung der Diagnose ein sogenannter ACTH-Test erforderlich:

Durch intravenöse Gabe von 0,25 mg 1-24 ACTH (Synacthen®) steigt normalerweise der Cortisolspiegel über einen bestimmten Grenzwert im Blut an (Blutabnahmen nach 30, eventuell auch noch nach 60 Minuten). Dies ist beim Morbus Addison nicht mehr der Fall. Sehr selten kann es bei der Durchführung des Tests zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Behandlung

Durch den Hormonmangel besteht beim Morbus Addison die Notwendigkeit, die fehlenden Hormone von außen zuzuführen (Substitutionstherapie). Da sich zerstörtes Nebennierengewebe nicht regenerieren kann, muss die Hormonersatztherapie ein Leben lang erfolgen. Der Cortisolmangel sollte mit dem natürlichen Cortisol (pharmazeutischer Name: Hydrocortison) ausgeglichen werden; es können aber in Ausnahmefällen auch stärker und länger wirksame synthetische Cortisol-ähnliche Präparate (wie z. B. Prednison oder Prednisolon) verwendet werden.

Die Cortisoleigenproduktion des Gesunden schwankt im Tagesverlauf und ist frühmorgens am höchsten. Man versucht deshalb, den natürlichen Rhythmus nachzuahmen, indem man die Tagesdosis in 2-3 Dosen über den Tag aufteilt. Die Hälfte bis 2/3 der Tagesmenge wird früh morgens eingenommen, der Rest verteilt sich auf den Mittag und Nachmittag.

Grundsätzlich wird Hydrocortison als Tablette eingenommen, im Falle von Erbrechen und Durchfall muss es injiziert (gespritzt) werden. Prednisolon gibt es auch als „Notfall”-Zäpfchen, die bei hohem Fieber oder Erbrechen eingesetzt werden können. Seit 2012 steht ein Medikament unter dem Namen „Plenadren®” zur Verfügung, das über die Hülle sofort und über den Innenteil verzögert Hydrocortison abgibt und zu einem gleichmäßigeren physiologischerem, das heißt dem üblichen körperlichen Verlauf entsprechenden Cortisolprofil am Tag im Blut führt. Daher ist bei diesem Hydrocortison-Präparat meist eine einmalige morgendliche Dosis ausreichend. In bisherigen Studien scheint dieses Präparat günstige Effekte auf den Zuckerstoffwechsel und den Body mass index (BMI) zu haben. Der Preis ist im Vergleich zu anderen Cortison-Präparaten allerdings deutlich höher. Die normal benötigte Tagesdosis liegt zwischen 15 und 25 mg Hydrocortison. Bei der individuellen Dosisfindung und der Anpassung der Dosis sind das Wohlbefinden der Betroffenen und das Vorhandensein von Zeichen der Über- oder Unterdosierung entscheidend. In Ausnahmefällen kann auch das synthetische Glukokortikoid Prednisolon als Hormonersatztherapie verwendet werden. Wegen seiner stärkeren Wirkung liegt die Tagesdosis aber nur bei 3-5 mg.

Hydrocortison-Notfall-Set

Das Hydrocortison-Notfall-Set und die zugehörige Anleitung richten sich an Personen mit Nebenniereninsuffizienz (z. B. Morbus Addison), die in bestimmten Situationen (z. B. bei Infektionen, Unfällen oder starkem Stress) schnell zusätzliches Hydrocortison benötigen, um eine potenziell lebensbedrohliche Addison-Krise zu verhindern.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung des Hydrocortison-Notfall-Sets. Diese Anleitung hilft Ihnen, in einer Notfallsituation schnell und sicher zu handeln.

Zur Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ersatztherapie mit DHEA

Viele Frauen mit primärer NNR-Insuffizienz haben eine eingeschränkte Lebensqualität, obwohl sie ausreichend mit Hydrocortison und Fludrocortison behandelt werden. Bei diesen Frauen, bei denen Dehydroepiandrostenedion (DHEA) extrem niedrig ist, kann ein zusätzlicher Therapieversuch mit DHEA durchgeführt werden. DHEA wird in der NNR gebildet und ist ein Vorhormon unter anderem für die Geschlechtshormone.

Einige Studien zeigen, dass ein Ersatz mit 25 bis 50 mg DHEA täglich Stimmungsschwankungen und psychisches Wohlbefinden verbessern können. Einige Untersuchungen zeigen einen auch positiven Effekt auf Angst und Sexualität. Auch Frauen mit einer Hypophysenunterfunktion (Nebennieren- und Eierstock-Insuffizienz) scheinen sich etwas wohler zu fühlen. Daten bei Frauen mit isoliertem ACTH-Mangel gibt es nicht. Untersuchungen mit Männern sind nicht ausreichend vorhanden, um eine DHEA-Substitution generell zu empfehlen. Nebenwirkungen der DHEA-Substitution sind: fettige Haut, Hirsutismus (vermehrte männliche Behaarung bei der Frau), Akne und vermehrtes Schwitzen. In einer Untersuchung wird eine ungünstige Abnahme der Serum-HDL-Konzentration beschrieben. Langzeitstudien zur Sicherheit über Jahre gibt es noch nicht.

Zur Substitution gibt man in der Regel morgens 25 bis 50 mg DHEA täglich und passt die Dosis dem klinische Ansprechen und den Nebenwirkungen an. Wenn es innerhalb von 6 Monaten nicht zu einer Verbesserung der Lebensqualität gekommen ist, sollte man DHEA absetzen. DHEA ist als Medikament in Deutschland nicht zugelassen und wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Es gibt aber bestimmte Apotheken, in denen es bezogen werden kann. Dies sollten Sie mit dem/der Sie behandelnden Endokrinologen/-in besprechen. Dieser/Diese sollte auch die Therapie überprüfen und kontrollieren. DHEA bitte nicht im Internet bestellen.

Morbus Addison bei Kindern und Jugendlichen

Bei Kindern und Jugendlichen kommt Morbus Addison nur sehr selten vor. Die Behandlung unterscheidet sich deutlich von der bei Erwachsenen, insbesondere was allgemeine Dosierung und Notfalldosen angeht. Hier bestehen dann auch wieder je nach konkretem Alter große Unterschiede. Weitere Informationen finden Sie hier:

Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und -diabetologie (DGKED)

Häufige Fragen

Informationsmaterial zu Morbus Addison

Mit freundlicher Unterstützung der Kaufmännische Krankenkasse